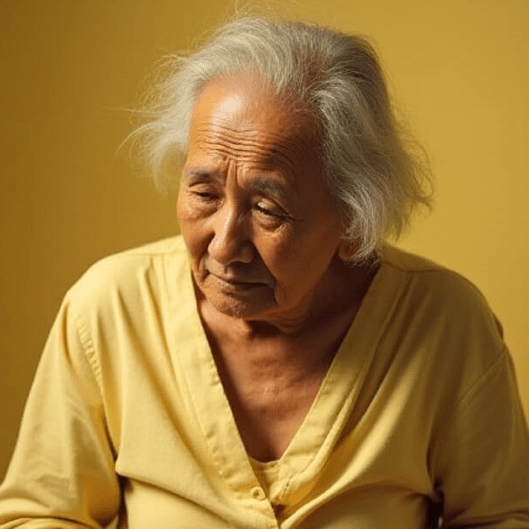

失智症與日落症候群:為何黃昏特別難安?

當陽光逐漸西沉,許多家庭卻感受到緊繃氣氛悄悄升起。傍晚時分,失智症患者常出現焦躁、混亂、甚至幻覺等情緒行為變化,這被稱為——日落症候群(Sundowning)。

本篇將帶你認識這個現象的成因、數據現況,以及日常照護建議,協助你更有信心地陪伴每一個傍晚。

什麼是日落症候群?

日落症候群是指失智症患者在傍晚或入夜前出現情緒與行為異常的狀況。根據美國阿茲海默症協會(Alzheimer’s Association)資料:

🧠 約有 20% 的失智症患者會出現日落症候群症狀。

這些症狀常包括:

- 突然的情緒焦躁、易怒

- 重複言語或走動

- 對周遭人事產生混淆

- 出現幻覺、妄想或不安

- 拒絕配合照護行為

為什麼傍晚特別容易發作?三大成因解析

1. 生理時鐘混亂

失智症會影響掌管晝夜節律的大腦區域「視交叉上核」,導致患者對白天與夜晚的時間感知失準,傍晚時腦部訊號錯亂加劇,容易產生混淆與焦躁。

2. 光線與環境對比變化

傍晚室內光線逐漸與戶外反差變大,失智者可能誤認影子為人物、模糊的輪廓為威脅,產生幻覺或警戒反應。

3. 認知能量耗盡

經歷一整天活動後,失智者的神經系統與認知功能進一步疲乏,傍晚時反應能力與情緒調節力下降,是症狀惡化的高風險時段。

數據佐證:光線與照護介入的成效

💡 根據 2022 年《International Journal of Geriatric Psychiatry》研究指出, 對失智症患者每天進行一小時光照療法(Light Therapy),連續兩週可使日落症候群相關行為減少約 35%。

這也顯示改善環境與光源,有機會明顯緩解症狀。

五大照護建議:穩定傍晚時光的實用技巧

1. 穩定作息,降低預期焦慮

每天固定時間用餐、散步、午睡,讓生活有節奏、有可預期感,有助於安撫傍晚的不安。

2. 利用溫暖光源與日照刺激

- 白天:鼓勵多接觸自然光

- 傍晚:提早開燈、使用黃光取代白光

- 夜間:保持微弱夜燈,避免全暗環境引發恐懼

3. 避免刺激活動

下午三點後避免看新聞、拜訪陌生人或激烈活動,轉而選擇靜態、熟悉的活動(如聽音樂、繪畫、拼圖等)。

4. 補充營養與神經調節因子

可諮詢醫師後,補充褪黑激素、GABA、色胺酸、鎂等助眠與穩定神經的成分,有助於生理節律修復。

5. 建立照護者支援網絡

傍晚常是照護者最容易感到孤單與崩潰的時段,透過喘息服務、家屬團體或線上社群平台,分享情緒、交換經驗,是長期照護的關鍵力量。

常見問題 FAQ

Q:日落症候群會不會隨時間改善?

A:不會自行痊癒,但透過改善環境與作息可減少症狀發生頻率與強度。

Q:只有阿茲海默症患者會出現嗎?

A:任何類型的失智症皆有可能出現,特別是在病程進展到中晚期階段。

Q:什麼光線對失智症長輩最有幫助?

A:早晨自然光、傍晚使用2700K–3000K暖白色 LED 光,有助於節律穩定與情緒安定。

小結:傍晚的混亂,其實是身體在說話

當你理解「日落症候群」的背後,是腦神經正在失序發出求救訊號,你將更能以穩定、溫柔與策略來回應這份混亂。

每個黃昏都可能是一場挑戰,但也可以是一次療癒。

需要更多照護資源?

我們提供完整的失智症照護指南,包含:

- 日落症候群應對策略完整版

- 居家環境安全檢查表

- 照護者情緒管理技巧

- 全台失智症資源地圖

填寫右側表單,立即獲取完整電子指南