你是否常常發現孩子坐不住、注意力容易飄走、情緒起伏大?是否老師或親友也曾反映孩子行為特別難以管教?這可能不只是「調皮」,而是注意力不足過動症(ADHD)的早期徵兆。本篇文章將幫助你快速掌握ADHD的症狀、早療重要性與實用的家庭對策,幫助孩子健康發展。

文章目錄

- 什麼是ADHD?注意力不足過動症定義與類型

- ADHD常見症狀有哪些?觀察重點與年齡差異

- ADHD與ADD有什麼不同?常見迷思破解

- ADHD該怎麼辦?早期療育與家庭策略建議

- 非藥物治療選項:相應神經調節療法介紹

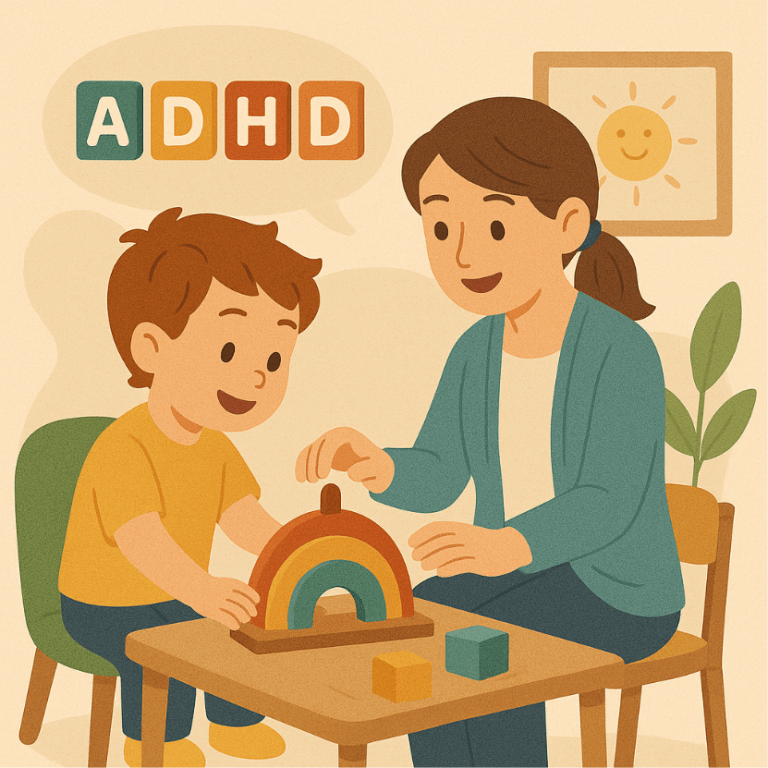

1. 什麼是ADHD?注意力不足過動症定義與類型

ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)是一種神經發展障礙,常見於兒童階段,但也可能延續至成人。ADHD主要分為三種類型:

- 注意力不集中型(ADD):容易分心、忘東忘西、難以組織任務。

- 過動衝動型:活動力強、無法靜坐、容易插話或干擾他人。

- 混合型:同時具備以上兩種表現。

2. ADHD常見症狀有哪些?觀察重點與年齡差異

ADHD症狀通常會在七歲以前出現,具體行為表現可因年齡與環境不同而有所變化:

- 幼兒期(3-5歲):難以安靜遊玩或聽故事、經常跑跳、活動量大。

- 小學階段(6-12歲):無法長時間專注、常打斷談話、遺失物品。

- 青少年與成人:容易拖延、缺乏時間管理、影響工作與人際。

3. ADHD與ADD有什麼不同?常見迷思破解

ADD是ADHD的亞型,主要表現為注意力不集中但無明顯過動行為。許多ADD孩子常被忽略,甚至誤認為懶惰或不專心,因此需要特別留意。

4. ADHD該怎麼辦?早期療育與家庭策略建議

- 建立規律作息,減少環境干擾。

- 使用分段任務與提醒工具,協助時間管理。

- 使用正向增強法,獎勵改善行為。

- 與學校合作,建立個別教育計畫(IEP)。

- 參與行為治療與親職訓練,提升教養技巧。

5. 非藥物治療選項:相應神經調節療法介紹

「相應神經調節療法」透過調節自律神經、提升神經功能,有助於改善注意力與情緒調控,作為輔助療法效果良好。

常見問答 FAQ

- Q1:ADHD一定要吃藥嗎? → A:不一定,也可考慮行為治療與非藥物療法。

- Q2:孩子聰明但常發呆,是ADHD嗎? → A:可能是ADD,建議專業評估。

- Q3:ADHD會好嗎? → A:早期治療能幫助孩子學會適應。

- Q4:ADHD會影響成年表現嗎? → A:若未治療,可能影響職涯與人際關係。

結語

ADHD不等於壞孩子,而是一種需要理解與支持的神經發展狀況。越早發現、越早介入,孩子越能發揮潛能,邁向健康成長之路。

參考資料

- 台灣兒童青少年精神醫學會 ADHD 指南

- 拉菲爾相應神經調節療法 – FAQ專區

📞 免費兒童發展諮詢專線

撥打 0800-000-760 與專業團隊聯繫

加入 LINE 獲得更多教養建議