孩子講話慢是正常還是有語言發展遲緩?你觀察對了嗎?

當家長或老師發現孩子語言發展慢,常會陷入觀察困難:「是他不想講,還是講不出來?」語言發展遲緩的辨識不只看「說不說」,更要看「會不會理解、是否主動互動、使用方式對不對」。本文整理語言發展遲緩的觀察指標與常見誤區,幫助第一線照顧者早期辨識與行動。

目錄

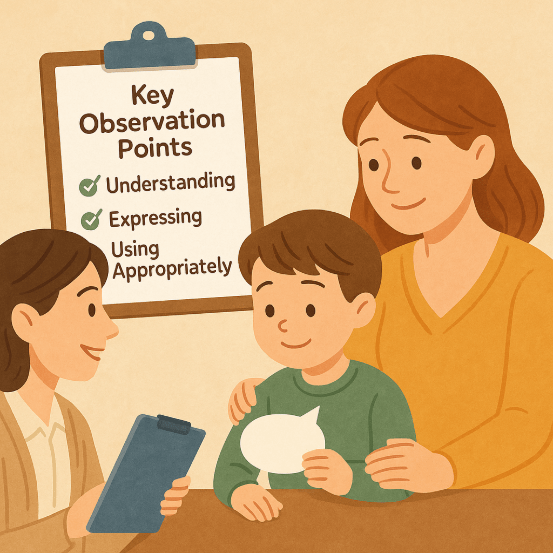

1. 語言發展有哪些面向?不是只看會不會說話

語言包含理解、表達、語用三大面向:

- 理解(接收語言):能否聽懂別人說的話、指令

- 表達(口語語言):能否用詞彙、句子清楚表達意思

- 語用(社交語言):能否依情境進行對話、轉換話題、輪替互動

遲緩不只體現在「沒講話」,也可能表現在理解差、回答方式不當、或語用僵化等。

2. 家庭與老師應觀察的重點行為

2歲以下

- 是否有咿呀音、對聲音反應、會揮手說掰掰?

- 是否會模仿大人動作?會指物或說單字表達需求?

2~3歲

- 是否可理解簡單指令(如:拿球給我)?

- 是否會組合2~3字詞(如:媽媽抱、要喝水)?

- 是否會主動用語言表達需求與情緒?

3歲以上

- 是否會說完整句?能敘述經驗(如今天去哪裡)?

- 能否與人輪替對話?是否常重複別人說的話?

- 能否根據情境使用適當詞語(如問候、請求、表達感謝)?

若語言理解、表達或互動任一面向落後6個月以上,應進一步評估。

3. 常見誤解與觀察迷思

- 「他聽得懂,只是不想說」 → 表達能力不等於意願,可能有語言產出困難

- 「他很會背字卡,應該沒問題」 → 背誦能力≠語用能力,應觀察實際互動情境

- 「家裡人太多講話,他聽不進去」 → 環境雜訊可能影響,但仍應有基本語言反應

- 「男生本來就講話慢」 → 不能因性別合理化發展落後,應按月齡對照指標

4. 建議使用的觀察工具與紀錄方式

- 語言發展年齡對照表:對應月齡檢視理解與表達能力

- 影片紀錄:拍下孩子與人互動、遊戲、生活場景作為專業評估依據

- 日記式觀察紀錄:記錄每週孩子詞彙使用、互動情境與進步幅度

- 與老師或照顧者互相比對:觀察是否跨情境一致(家中 vs 園所)

5. 發現異常後的處理步驟與轉介建議

- 初步與家庭或教師討論觀察紀錄,確認是否一致異常行為

- 尋求小兒科、復健科或語言治療初步評估

- 轉介至早療中心申請發展篩檢與療育服務

- 安排語言治療與職能訓練,並搭配家庭訓練練習

常見問題 FAQ

- Q1:孩子可以說很多詞,但不會回答問題,這樣算遲緩嗎?

A:可能為語用發展問題,建議完整語言能力評估。 - Q2:幼兒園老師說他很安靜,我在家覺得正常,該聽誰的?

A:跨情境表現落差是重要線索,建議雙方溝通並記錄。 - Q3:是否要等兩歲才開始觀察語言遲緩?

A:12~18個月即可初步觀察語言與互動反應是否達標。 - Q4:自己觀察夠嗎?要做正式量表嗎?

A:建議搭配語言治療師評估,常用工具如REEL、CCDI等可提供標準參考。 - Q5:語言落後是否一定代表智能問題?

A:不一定,但若語言、動作、社交皆落後,需做綜合發展評估。

總結

語言發展遲緩不是一眼就能判定的問題,需要細緻且持續的觀察與記錄。老師與家長若能掌握正確觀察指標與互相回饋,就能在第一時間發現問題、啟動療育。語言是開啟世界的鑰匙,觀察是守門人最關鍵的第一步。

📢 請分享這篇文章給照顧幼兒的家長與教育人員,讓語言發展問題不再被忽略與延誤。

參考資料: