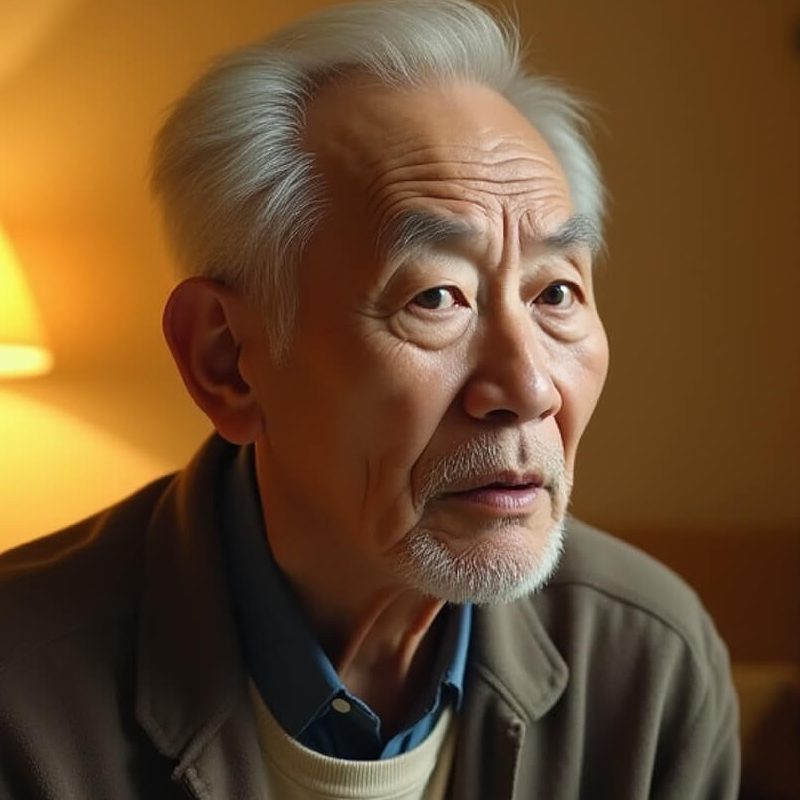

什麼是失智症?與一般健忘最大的差異是什麼?

當我們的長輩開始忘記事情,常讓人擔心:「是不是失智了?」但事實上,健忘與失智症並不是同一件事。了解它們之間的關鍵差異,能幫助我們更早發現問題、及時介入,也能避免過度焦慮或誤解。

📊 失智症在台灣的現況與趨勢

根據衛生福利部長照司《112年全國社區失智症流行病學調查結果》,全台失智人口持續增加,且隨著高齡化進程,預計未來20年將有顯著成長。

台灣失智人口預測趨勢

資料來源:衛福部長照司《112年失智症流行病學調查》

各年齡層失智症盛行率 (2023)

資料來源:衛福部長照司《112年失智症流行病學調查》

| 年度(民國/西元) | 65歲以上失智人口 | 65歲以上盛行率 | 總失智人口數(含非高齡) |

|---|---|---|---|

| 112年 / 2023 | 約 35 萬人 | 7.99% | 未列出 |

| 120年 / 2031 | 約 47 萬人 | 8.34% | 約 49 萬人 |

| 130年 / 2041 | 約 68 萬人 | 9.95% | 約 69 萬人 |

💡 關鍵詞:失智症定義、失智症統計、台灣失智人口趨勢、高齡化與失智

✅ 健忘 ≠ 失智症:關鍵5大差異

| 分類 | 健忘(正常老化) | 失智症(異常病變) |

|---|---|---|

| 記憶力退化 | 偶爾忘事,但能回想起來 | 持續性遺忘,常無法回憶 |

| 生活能力 | 可自理生活 | 逐漸喪失生活自理能力 |

| 語言表達 | 有時找不到字詞,但能修正 | 詞不達意、語句混亂、重複問題 |

| 時間地點感 | 偶爾混淆日期 | 無法辨識日期、地點、甚至自己身分 |

| 判斷與決策 | 基本判斷力仍在 | 出現金錢混亂、誤信詐騙等風險判斷異常 |

🔍 失智症的成因與類型簡介

失智症不是單一疾病,而是一群影響記憶、語言、判斷與行為的神經退化性疾病的統稱。常見類型包括:

阿茲海默症(約佔60~70%)

記憶喪失為主要初期症狀,大腦中出現澱粉樣蛋白斑塊與神經纖維糾結。

血管性失智

因腦中風、小血管病變造成,症狀發展較階梯式,常伴隨肢體功能障礙。

路易氏體失智

伴隨視覺幻覺、顫抖與認知波動,對抗精神病藥物反應較差。

額顳葉型失智症

早期即出現情緒、行為或語言問題,人格改變明顯,記憶力可能較晚受影響。

💡 關鍵詞:失智症類型、阿茲海默症、血管性失智、神經退化疾病

🧠 健忘要緊張嗎?什麼時候該就醫檢查?

如果家人出現以下行為,建議儘早諮詢專業醫師:

- 重複問同樣的問題

- 不記得熟悉的路或人

- 對時間與地點感混亂

- 無法操作簡單日常流程(如煮飯、算錢)

- 情緒波動劇烈或妄想

🌱 早期識別、正確照顧,是預防失智加重的關鍵

目前失智症雖無根治方式,但越早發現、越能減緩惡化速度。透過良好的生活習慣、穩定情緒與睡眠、營養補充與認知訓練等,都能讓長者保有較佳的生活品質。

認知訓練

情緒管理

健康飲食

規律運動

社交活動

充足睡眠

免費獲取「失智症照護完整指南」

我們精心編製的照護指南包含:

- 各類型失智症的詳細照護策略

- 居家環境安全改造建議

- 溝通技巧與應對行為變化的方法

- 照護者自我照顧與減壓技巧

- 社區資源與長照服務申請指南

你不孤單 我們都在

立即索取失智症照護指南

常見問題 FAQ

失智症是一種神經退化性疾病,影響記憶、語言、判斷、行為與日常生活功能。最常見的類型是阿茲海默症。失智症會隨時間惡化,從輕度健忘進展到重度失能。